实现巴黎协定需要全球各国推行更强有力的气候政策。理论上,碳定价(包括碳税和碳交易市场)被普遍认为是最有效率的气候政策工具,因为统一的碳价可以充分发挥价格信号对资源配置的作用,达到各主体边际减排成本相等的状态。国际组织也广泛推崇碳定价,基于碳定价是各国主要的气候政策工具这一假设,诸多应对气候变化的国际合作倡议应运而生,例如全球碳价下限等(Parry et al. 2021, Chateau et al. 2022a)。尽管碳定价是理想环境下的最优政策,但现实通常与理想的环境相距甚远。在实践中,许多国家更依赖于其它减排方法,例如借助行业排放标准、能效规定、技术标准、产品禁令、财政补贴、税收优惠等“非碳价”的措施来实现减排。如果不能充分认识“非碳价”措施对于许多国家的重要性,国际层面的气候合作则很难实现。

一、碳定价的覆盖范围有限

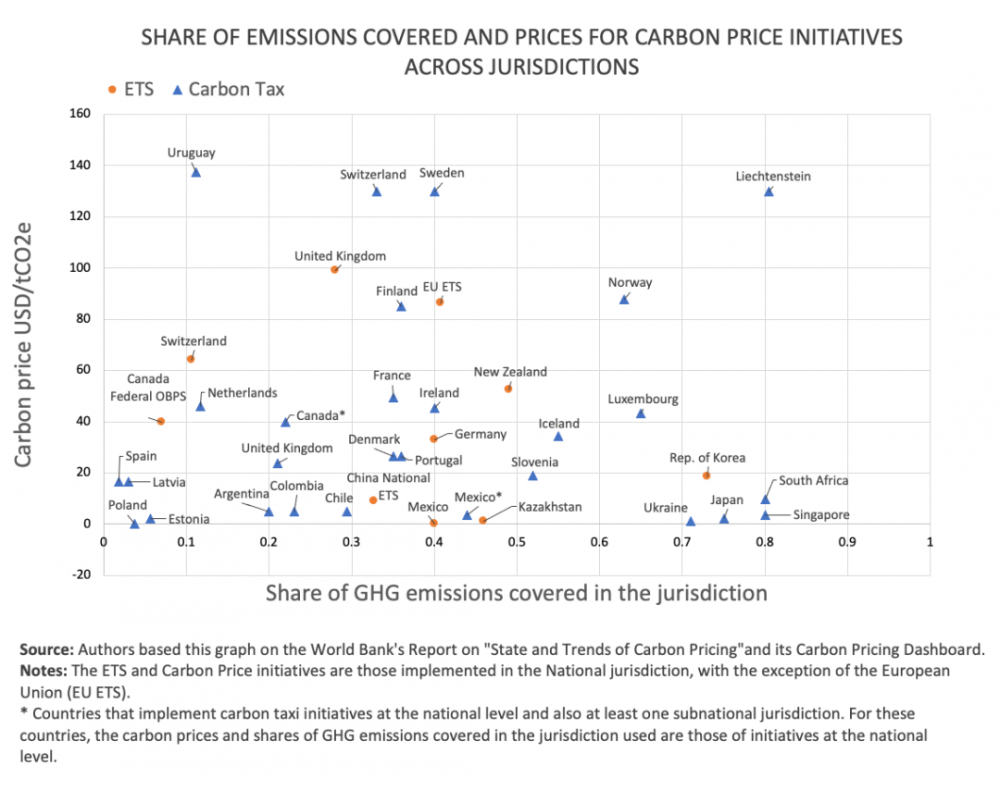

尽管应对气候变化的主流政策建议是实施碳定价机制(包括碳税和碳交易市场两类),但到目前为止碳定价在全球的普及度并不高。对于有碳定价机制的地区而言,政策实施的力度也不强,表现为碳价普遍比较低 (Parry 等,2022)。世界银行的报告(World Bank, 2022)显示,迄今为止,35个国家和地区征收了全国性碳税,25个国家和地区建立了碳市场交易体系,但这总共也只覆盖了全球碳排放量的20%左右,且许多国家的碳价低于20美元/每吨二氧化碳当量(图1)。从巴黎协定的2度温升目标所需要达到的碳价的角度而言,目前全球只有不到5%的碳排放处于合理的定价范围。

图1:实施碳定价的国家和地区及相应的碳价

二、发展中国家对“非碳价措施”的偏好

许多国家同时采用碳定价机制和其它减排措施(统称“非碳价”措施)来减少温室气体排放。表1罗列了各国常用的、对碳排放影响较大的政策和措施。许多国家更依赖非碳价措施的一个主要原因是碳定价在政治层面上不容易被接受:开征一项税收(碳税)普遍不容易获得社会支持;碳定价会带来能源价格上涨,而低收入家庭在能源上的支出占收入的比重比高收入家庭更高,因此碳定价对低收入家庭的负面影响更大 (Ahluwalia和Patel 2022);受碳价影响较大的行业对碳定价持抵制态度,这些行业在发展中国家的比重更大。除了政治层面的阻力,许多发展中国家的政府受制于治理水平和监管能力的局限,也更倾向于选择适合本国经济、社会和政治环境的行政手段和行业监管来应对环境和气候问题 (ADB 2023;Kohli and Karoun 2023)。

表1 碳定价工具和非碳价措施

来源:IMF and Organisation for Economic Cooperation and Development (2022).

近年来一些学术研究显示,在碳定价以外同时运用一些非碳价的减排措施对于改善环境和应对气候变化是必要的。Finon(2019)指出,在发展中国家,能源相对于其它生产要素(资本、劳动力和土地等)的价格更高,因此同等的碳价对于发展中国家的行业成本所产生的负面影响要远高于对发达国家的行业成本的影响。他认为,能效标准、行业监管和清洁技术补贴等一些非碳价措施可以有效应对市场和监管失灵。例如,由于信息不对称,政府难以监测企业的碳排放,从而影响碳定价机制的有效性,但政府更容易监督企业采用的技术和标准。由于市场和政府失灵在发展中国家更为普遍,因此发展中国家更有动力采用一些行政和监管手段。Stern 和Stiglitz(2017)和Stiglitz(2019)也认为经济中存在各种扭曲和摩擦,因此碳定价并不是单一的最优政策,实行碳定价的同时可辅以其他减排措施以应对市场和政府失灵。例如Stiglitz(2019)认为,碳税是累退的,会恶化收入分配,而很多政府缺乏缓解这一问题的手段。因此,政策组合包括碳定价和其他非碳价措施时可以增加社会福利,因为非碳价措施可以在实现既定减排量的条件下降低所需要的碳价水平,从而减少由于碳价上升导致的负面的分配效应。Rosenbloom等(2020)认为,过于强调碳定价机制效率高(efficiency)的特点会忽视其有效性(effectiveness)不足的缺陷,一揽子政策工具的配合才有可能实现巴黎协定的目标。Cullenward和Victor(2020)进一步指出,由于各行业都可能面临不同层面的政治约束条件,因此减少碳排放应该也需要依赖行业特定法规而并非单一的碳定价机制。一些实证研究也证明,一些非碳价的监管措施改善了美国、中国和印度的环境情况(Shapiro 和Walker,2018; Wang 等,2021;Duflo等,2018)。

三、非碳价措施不受认可的后果

首先,如果非碳价措施的作用在国际层面不能得到认可,一些国家的气候政策会对发展中国家带来实际的负面影响。例如,欧盟碳边境调节机制(CBAM)虽然本意是防止碳泄漏,但对一些发展中国家的出口甚至整体经济会产生显著的负面影响(He 等,2022a)。在操作层面上,CBAM让出口国对出口产品的碳排放支付与欧盟同等的价格,这一做法忽略了许多国家采用非碳价措施的事实。例如,许多国家运用行业法规来减少行业碳排放,但无法反映在“显性”的碳价上。这对于未建立碳定价体系的国家而言并不公平,而这也是目前许多发展中国家对CBAM持抵制态度的原因之一。

其次,如果假设各国尤其是发展中国家将广泛使用碳定价机制,会高估这些国家从碳定价机制中获得的财政收入(碳税和碳市场的拍卖收入),造成发展中国家的政府足以通过碳定价收入来应对气候变化的假象。这会削弱通过国际合作促进气候融资的必要性和紧迫性。然而事实上,由于碳定价在许多国家都不是主要的气候政策工具,这些国家从碳定价机制获得的财政收入甚至无法抵消其化石能源税收的下降。因此,在国际间开展合作、扩大气候融资规模是非常紧迫的。气候融资问题独立高级别专家小组Songwe, Stern和Bhattacharya(2022)的报告估算,全球气候转型所需的投资与可用资金之间存在巨大的缺口。许多国家的碳定价收入无法填补这一缺口,因此通过全球合作的方式为发展中国家气候转型提供外部融资是至关重要的。

此外,认可非碳价措施的作用是促进国际气候合作的更为现实的途径。例如 He 等(2022b)指出,国际货币基金组织建议的全球碳价下限(ICPF)的合作机制存在一个关键问题,即隐含地假设碳定价是所有国家采用的主要的甚至是唯一的气候政策工具。这也是该倡议并未得到广泛接受的原因之一。反之,如果国际合作的倡议承认多元的减缓气候变化的措施,例如根据不同措施的减排效果估算其“碳价当量”,以“广义碳价”作为“碳价下限”的计量标准,则更容易在全球尤其是广大发展中国家获取更多的支持。

近期,一些国际组织例如IMF在碳定价问题上的立场也有所软化。2022年IMF总裁Georgieva表示:“……我们建议稳步提高碳价,包括采取同等的非碳价措施……以确保各国之间和各国内部的公平转型”(Georgieva,2022)。IMF的经济学家也在研究碳定价和非碳价措施之间的“等价性”,例如Black等(2022)初步建立了衡量主要国家“碳价当量”的方法,将“碳价当量”定义为与非碳价措施产生相同减排效果的碳价。另一项有影响力的工作是IMF和经合组织(OECD)在2022年为七国集团(G7)提交的报告,报告提出建立一个“包容性”的减碳政策框架,通过梳理全球各国减缓气候变化的主要政策工具、评估这些政策工具对碳减排的影响,从而衡量各国之间的气候政策力度。

四、建立 “隐性碳价”框架

综上,研究各类非碳价措施对应的减排量,构建能被全球广泛接受的、包含各类政策的“隐性碳价”框架,对于推动全球气候政策协调至关重要。不可否认的是,这项工作在技术层面和政治层面都面临较大挑战。在技术层面上,大多数国家都实施多种不同类型的、跨行业的减排措施,一方面数据可得性差,另一方面很难厘清单一措施对碳减排的贡献(Kohli和Karun,2023)。IMF/OECD(2022)报告也强调了碳定价和非碳价政策之间存在复杂的交互作用,对评估单一政策的减排效果带来很大挑战。因此该报告在很大程度上回避了对单一工具的减排效果的测算,而是假设各国均能实现其宣布的行业目标(例如新能源占比、退煤等),将这些宣布的行业目标能带来的减排效果转化为“碳价当量”。但依照这种方法,如果一国没有正式宣布某个行业目标,其各类减排措施则难以被纳入碳价当量的计算。在政治层面上,要建立一个能够被发达经济体和发展中经济体广泛接受的“隐性碳价”框架也充满挑战。由于各国经济社会制度的情况差异很大,因此不同政策措施的实施情况和效果也可能有很大差异。方法论需要建立在深入理解各国实际情况的基础之上,避免发展中国家认为自己被置于不利的位置。

展望未来,本文建议国际组织和多边机构在这个领域采取具体的措施来推动国际合作,可以从以下几个方面入手。一是以务实的方式向各国提供政策建议,认可非碳价措施的重要性,从不同类型的措施中灵活选择适用的种类和组合。二是在各国之间开展具有包容性的协商,确保发展中国家的有效参与,梳理各国采用的各类有助于减缓气候变化的非碳价措施。三是建立一个可被广泛接受的方法论框架,评估这些措施对减排的影响,使各国能够根据其减排效果将其转化为“隐性碳价”。发达国家的碳边境调节机制以及国际组织的气候合作机制倡议应基于包含“显性碳价”(碳税和碳市场价格)和“隐性碳价”的“广义碳价”而制定。最后,强调提高全球气候融资规模的紧迫性,促进发达国家为发展中国家的气候转型投资提供融资。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...