当前零碳园区建设已成为经济可持续发展的核心驱动力。步入2025年,零碳园区建设将迎来关键的黄金发展期,作为零碳领域的专业引领者,先河环保旗下子公司华碳和鑫凭借深厚的行业经验与前沿的技术洞察,深度剖析其中蕴含的重大战略价值与发展机遇。

政策东风强劲

零碳园区建设势在必行

国家战略引领

零碳园区地位凸显

● 2024年12月12日,中央经济工作会议首次明确提出“建立一批零碳园区”,并将其列为2025年的重点任务之一。

● 2024年12月13日,工信部召开会议,要求建设一批零碳工厂和零碳工业园区,将零碳园区纳入工业绿色发展的重点工作范畴。

● 2024年12月26日,全国工信会议进一步细化建设路径,探索推进零碳工厂和园区建设,全面提升工业资源节约集约循环利用水平。

● 2025年1月3日,国家发展改革委副主任赵辰昕表示,将统筹谋划“十五五”碳达峰行动,加快建立零碳园区、零碳社区和零碳乡村。

资金支持到位

政策红利助推园区绿色升级

2025年1月8日,国家发展改革委发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔2023〕178号),明确将工业园区和产业集群作为设备更新的主阵地,对高端化、智能化、绿色化设备应用给予专项支持。

这意味着国家正以“真金白银”为零碳园区建设注入强劲动能,预计单园区最高可获得数千万元资金扶持,为设备升级、技术迭代提供坚实后盾。

标准先行

打造零碳园区建设的坚实基石

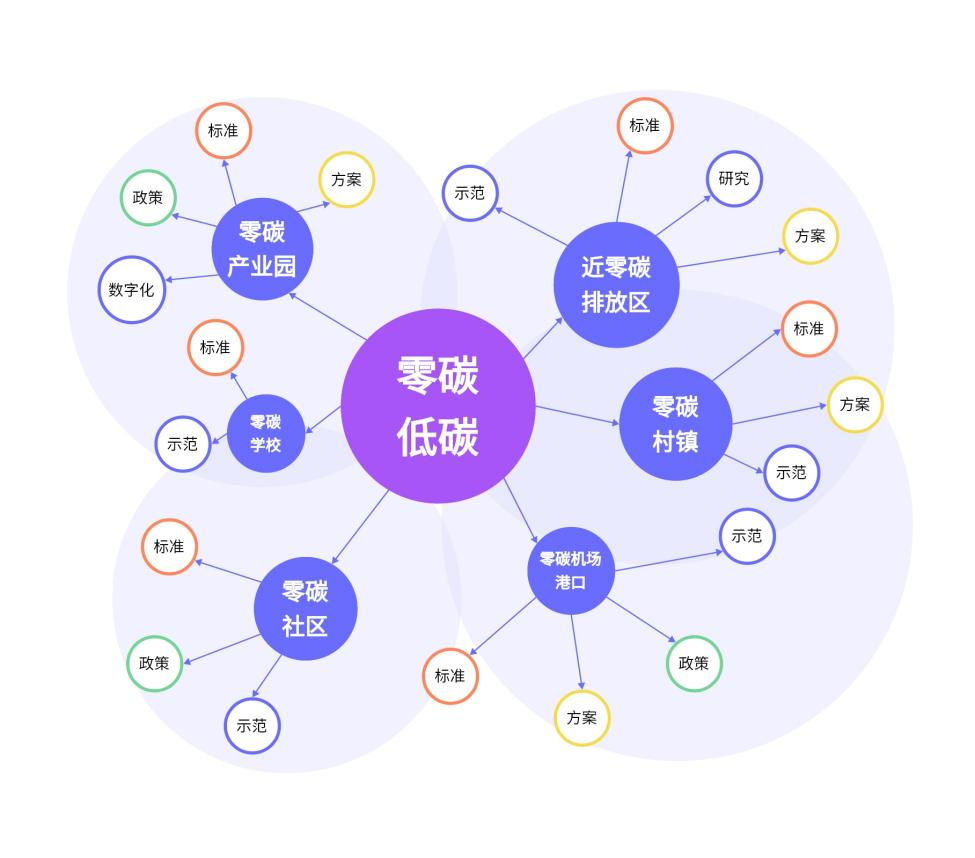

目前,国内围绕零碳园区出台了一系列标准,形成了“国标引领、地方细化、团体创新”的立体化标准体系。从能源系统、生产系统、基础设施系统、交通物流系统、建筑系统到生态系统,各个环节都有相应的标准规范,确保园区建设有章可循。

国家标准层面,《低碳产业园区建设导则》国家标准(征求意见稿)已构建起覆盖能源、生产、建筑等六大系统的建设框架,明确不同类型园区的低碳转型路径。

地方标准层面,多地已出台特色规范:内蒙古自治区发布《零碳产业园区建设标准》,福建省制定《零碳园区评价导则》,雄安新区推出《零碳园区建设技术导则》,江苏省盐城市发布《盐城市零碳产业园区建设指南》,从资源禀赋、产业特征出发细化建设要求。

团体标准层面,行业协会与联盟加速创新:中国工程建设标准化协会发布《零碳产业园区技术规程》,中国投资协会能源投资专业委员会构建“零碳中国”评价标准体系等17项团体标准,从技术路径、评价方法、运营管理等维度提供创新解决方案。

华碳和鑫公司始终密切关注国家政策动态,凭借专业的政策解读能力与完善的全流程资金管理体系,为园区业主提供“标准合规+特色创新”的双轨建设方案的零碳园区建设方案,确保园区在低碳转型中既符合规范要求,又具备差异化竞争力。

多元建设路径

开启零碳园区建设新征程

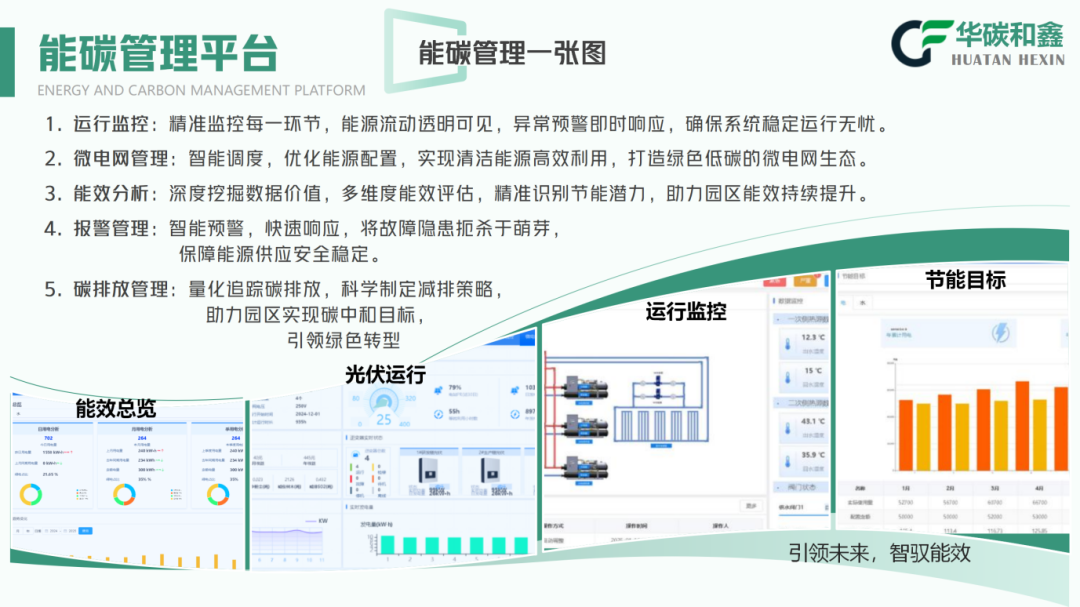

数智化管理赋能

构建园区“双碳”智慧大脑

公司以自主研发的“能碳管理平台”与“低碳云平台”为核心,构建“空天地一体化”数智管控体系,为园区提供全要素、全周期的精细化运营支持:

● 全域感知,数据驱动决策:

通过部署物联网传感器、智能终端等设备,实时采集园区能源消耗、碳排放、环境质量等核心数据,构建“数字孪生园区”。

● 智慧调控,能源高效利用:

依托AI算法与数字孪生技术,平台可自动优化能源调度策略,实现“能源流”与“价值流”双提升。

● 碳排量化,精准施策降碳:

内置IPCC核算标准库与产品碳足迹模型,自动生成园区碳排放清单与企业碳护照。

● 风险预警,安全韧性运营:

通过机器学习建立设备故障预测模型,提前72小时预警设备异常,保障能源系统稳定运行。

能源系统低碳转型

构建绿色能源网络

零碳园区建设的核心在于能源系统的低碳转型。园区应充分利用当地的资源禀赋,大力发展太阳能、风能、地热能等可再生能源,建设分布式能源系统,提高可再生能源在能源消费中的占比。同时,推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型,实施煤电机组的节能降碳改造、灵活性改造和供热改造。华碳和鑫公司拥有专业的能源规划团队,能够根据园区的实际情况,量身定制能源系统解决方案,帮助园区实现能源的清洁、高效利用,降低碳排放。

公司创新性采用“源网荷储一体化+虚拟电厂”双轮驱动模式,在园区部署分布式光伏、储能系统及智能微网,通过数字化平台实现光伏、储能、负荷与电网的动态平衡,构建以新能源为主体的新型电力系统。项目不仅实现可再生能源本地消纳率超80%,还通过虚拟电厂技术聚合园区可调负荷资源,参与电网调峰与需求侧响应,使园区电力自给率提升至95%,年减少碳排放超万吨,同时获得电网互动收益,形成“发电-储能-用电-收益”的可持续闭环。

基础设施绿色化改造

构建园区低碳神经中枢

通过“四网融合”重构园区基础设施能效体系:

基础设施绿色化改造给园区基础设施换上“智能芯片”,让每一盏路灯、每一滴水、每一度电都能“聪明”地自我调节,既省钱又环保,真正实现“花小钱办大事”。

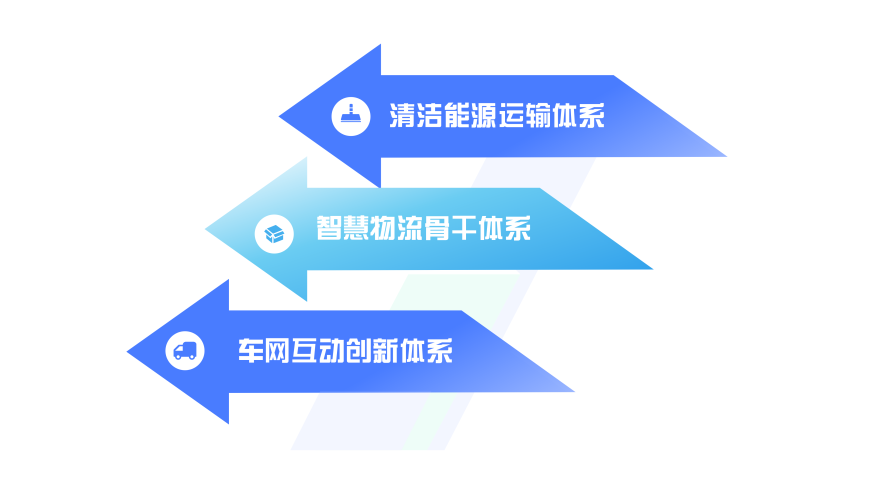

交通物流系统低碳优化

打造园区绿色动脉

结合国标中低碳交通物流系统,打造“三核驱动”构建零碳运输体系:

给园区交通物流装上“绿色引擎”,不仅让货车、班车跑得更清洁,还能让电动车变成“移动充电宝”,边跑边赚钱,把碳排放变成“真金白银”。

建筑系统绿色低碳发展

构建零碳立体空间

以低碳建筑系统为核心框架,通过“四维赋能”推动建筑全生命周期减碳:

给园区建筑做“绿色升级”,从里到外都穿上“节能衣”,用上“清洁能源”,还能自己“发电储能”,让每栋楼都成为“低碳小能手”。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...