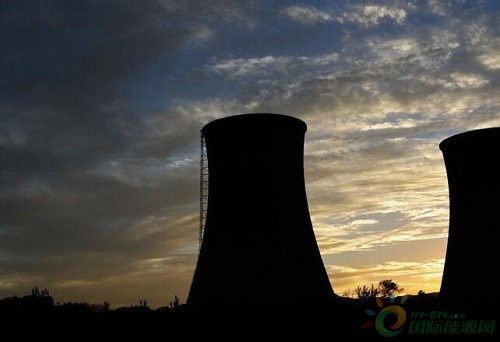

生活垃圾焚烧处理技术具有占地省、减量效果明显、余热可以利用等特点,在国际上得到广泛应用。继发改委发布“十三五”城市垃圾焚烧规划后,四部委联合下发城市生活垃圾焚烧处理指导意见,未来垃圾焚烧将在政策的规划与指导之下将快速发展。

随着城镇化快速发展,城市生活垃圾产生量持续增长,设施处理能力总体不足,普遍存在超负荷运行现象,仍有部分生活垃圾未得到有效处理。

生活垃圾焚烧处理不仅占地省、效果明显,而且其余热可以再利用,是我国城市生活垃圾处理的重要方式。目前,我国垃圾焚烧处理技术日趋成熟,尽快补上城市生活垃圾处理短板成为城市建设的重要工作。

资料显示,自深圳清水河垃圾焚烧厂1988年点火运行以来,我国垃圾焚烧处理已有近30年的历史。北京高安屯、深圳老虎坑、广州李坑、苏州七子山、佛山南海等垃圾焚烧处理设施,坚持高标准建设运行,已经达到国际同类设施先进水平。

近日,住建部、发改委、国土部和环保部联合发布《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》,要求各地尽快补上城市生活垃圾处理短板,要求各省市加强城市生活垃圾焚烧处理工作时要做到:1、深刻认识城市生活垃圾焚烧处理工作的重要意义。2、明确“十三五”工作目标。3、提前谋划,加强焚烧设施选址管理。4、建设高标准清洁焚烧项目。5、深入细致做好相关工作。6、集中整治,提高设施运行水平。7、创新方式,全面加强监管。

住建部城建司消息,截至2015年底,我国设市城市已建成运行生活垃圾焚烧处理设施220座,焚烧处理能力21.9万吨/日,约占38%。根据《意见》,到2020年底,全国设市城市的垃圾焚烧处理能力占总处理能力的50%以上,全部达到清洁焚烧标准。根据《意见》,焚烧设施控制区域将分为核心区、防护区、缓冲区,核心区的建设内容为焚烧项目的主体工程、配套工程、生产管理与生活服务设施,防护区为园林绿化等建设内容。

“在垃圾处理方式中,焚烧具有用地省、处理快、减容多、污染影响小等特点。”在国务院发展研究中心社会发展研究部研究员周宏春看来,人口密集、经济发达、土地稀缺的城市,尤其是100万以上人口的城市理应选择垃圾焚烧的处理方式。

住建部环境卫生工程技术研究中心主任徐文龙认为,因生活垃圾焚烧厂规划建设引发的群众聚集事件,主要原因有几个方面:一是公众存在“邻避”心理;二是对垃圾焚烧设施建设的复杂性认识不足,相关信息披露不及时;三是做群众工作针对性不强,不细致、不深入,公众参与不够;四是规划土地未提前控制,在启动建设时,往往周边产业和房地产项目已形成规模。

如今我国的垃圾焚烧技术在环保处理方面可以达到国际标准,也有能力引入国际最先进的适用技术,所产生的有害物质极为有限,远比“垃圾围城”对居民生活质量和健康指数的影响小。符合标准的垃圾焚烧项目是值得推广和提倡的。其实,居民更担心的并不是技术问题,而是出现政府监管不到位、执法力度不够,会有技术不达标,设备不完善的垃圾焚烧厂钻空子。

要让垃圾焚烧项目得以推进和落地,首先要解决居民的“心病”,让居民随时了解情况,有参与决策和监督项目的权利。同时,政府部门应完善相关法律政策,把“建立全过程、多层级风险防范体系”真正细化落实,才能做到杜绝违法排放和造假行为。让“邻避”变为“邻利”,共享发展成果。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...