在过去的30年里,人类生活质量取得了巨大的进步。极端贫困——每天生活费不足1.90美元的人数——已经减少了近三分之二,从19亿下降到6.5亿左右。世界大多数地区的人均预期寿命都有所提高,识字率和受教育机会也有所提高,婴儿死亡率则有所下降。人类幸福感的提高很大程度上是由国家主导的产业政策推动的经济快速增长推动的,尤其是在贫穷到中等收入国家。

然而,这种增长是有代价的:1990年至2019年间,全球二氧化碳排放量增加了56%。从历史上看,经济增长与能源消耗的增加,特别是二氧化碳排放的增加密切相关。这使得一些人认为,一个更加繁荣的世界必然会对我们的自然环境和气候产生更多的影响。我们是否有能力将排放与增长“绝对脱钩”?也就是说,在经济持续增长的同时,采用清洁能源技术能在多大程度上允许排放下降,学术界对此展开了激烈的辩论。

在过去的15年里,事情已经开始发生变化。全球煤炭使用量在2013年达到顶峰,我们成功地降低了清洁能源的成本,太阳能和电池存储成本自2009年以来下降90%。在过去的两年里,全世界从清洁能源——太阳能、风能、水力和核能——生产的电力超过了煤炭。而且,石油峰值即将到来,这并不是因为我们生产的廉价石油已经耗尽,而是因为需求正在下降,随着消费者越来越多地转向电动汽车,石油需求预计还会进一步下降。

长期以来,世界经济增长与二氧化碳排放之间一直处于相对脱钩状态,过去60年来,单位GDP的排放量一直在下降。即使在印度和中国这样的经济快速增长的国家,情况也是如此。但是,仅仅是相对脱钩是不够的,应对气候变化需要绝对脱钩。

值得庆幸的是,越来越多的证据表明,全球正走上实现二氧化碳排放与经济增长绝对脱钩的轨道——全球二氧化碳排放量可能已在2019年达到峰值,未来10年不太可能大幅增加。虽然排放峰值只是最终达到遏制世界继续变暖所需的净零排放量的第一步,但这表明排放量与经济活动之间的联系不是一成不变的规律,而只是我们目前能源生产手段的结果。

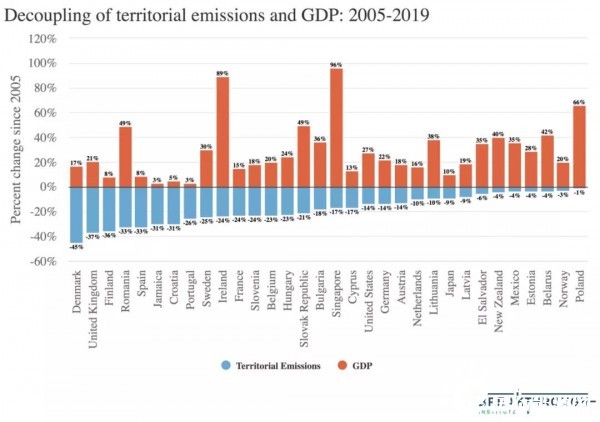

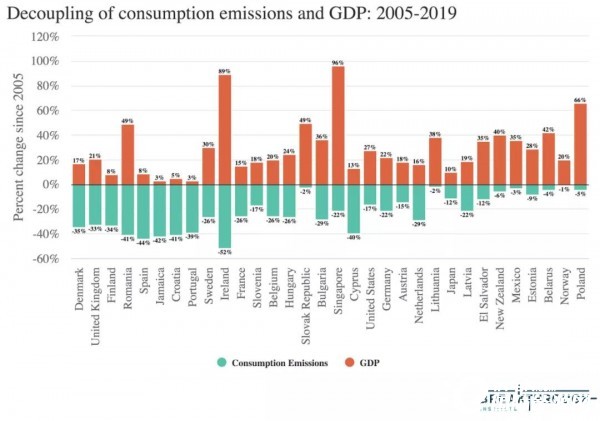

近年来,我们看到了越来越多的绝对脱钩的例证。自2005年以来,32个人口超过100万的国家的二氧化碳排放量与经济增长绝对脱钩,包括本土排放量(在本国边界内的排放量)和消费排放量(体现在一个国家消费商品包涵的排放量):美国、日本、墨西哥、德国、英国、法国、西班牙、波兰、罗马尼亚、荷兰、比利时、葡萄牙、瑞典、匈牙利、白俄罗斯、奥地利、保加利亚、萨尔瓦多、新加坡、丹麦、芬兰、斯洛伐克、挪威、爱尔兰、新西兰、克罗地亚、牙买加、立陶宛、斯洛文尼亚、拉脱维亚、爱沙尼亚和塞浦路斯。

在2005-2019年间,经历了绝对脱钩的国家之间存在着普遍的经济增长率。有许多国家(如新加坡、罗马尼亚和爱尔兰)既经历了极为迅速的经济增长,又大幅减少了二氧化碳排放。

一些学者认为本土排放的分析忽略了“泄漏”问题。具体来说,过去30年制造业从高收入国家向中国这样的国家转移,导致了高收入国家排放量的“虚幻”下降,高收入国家消费相关的排放只是转移到其他国家,不再出现在本土排放核算中。这种批评是有一定道理的,因为1990年至2005年期间,从发展中国家进口的产品的排放量大幅增加。然而,2005年之后,中国的经济结构变化和不断增长的国内市场导致了这些趋势的逆转;发达国家向发展中国家“转移”的排放量在过去15年中实际上有所下降。

这意味着,许多国家本土排放量和消费排放量同时共同下降。事实上,自2005年以来,在我们认定为绝对脱钩的32个国家,消费排放量的下降速度略快于本土排放量的下降速度。自2005年以来,这些国家减少其本土和消费排放量的程度差异很大。一些国家,如英国、丹麦、芬兰和新加坡,本土排放量的下降速度快于消费排放量的下降速度,而美国、日本、德国和西班牙(以及其他国家)的消费排放量下降速度更快。

总之,经济增长与二氧化碳排放的绝对脱钩是可能的。没有任何物理定律要求经济增长——以及人类福祉的广泛增长——必须与二氧化碳排放量挂钩。我们今天所依赖的所有排放化石燃料的服务——电力、运输、取暖、食品——原则上都可以被接近零碳的替代品所取代,尽管这些替代品在某些部门(电力、运输、建筑)比在其他部门(工业加工、农业)更为成熟。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...