编者按:为深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革、数字中国、共同富裕重要论述和生态文明建设先行示范要求,高质量做好生态环境领域改革工作,助力打造生态文明“六个高地”,高水平支撑保障浙江“两个先行”,特在“浙江省生态环境厅办公网”“浙江省生态环境政务网”和“浙江省生态环境厅门户网”“改革之声”栏目,择优登载改革工作的创新做法、亮点成效,并同步推送省厅“官微”,选报省委改革办专刊《浙里改(领跑者)》《浙里改(竞跑者)》。

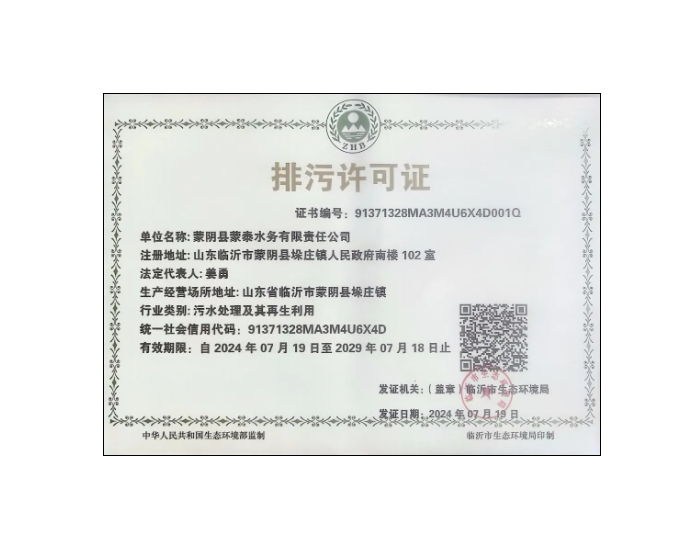

2022年11月18日,杭州市出台《杭州市固定污染源主要污染物总量控制与排污许可联动管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),在以排污许可制为核心的“一证式”监管改革上走出了杭州路径。此项改革以排污许可制为基础,以区域可替代总量指标动态管理为突破口,首次构建可替代总量全过程管理的数据循环、生态环境部门全链条监管的制度循环、跨部门跨平台全方位协同的联动循环,为政府、部门、企业的协同高效联动、实现多方共赢,助力经济稳进提质、高质量发展提供有力保障。截至目前,对试点区域内“十三五”以来70余家工程减排、关停企业相关数据进行梳理核算,并形成230余家核发排污许可证的排污单位、1700余个审批项目及5000余个总量数据的“一本账”,环评审批、总量减排已进入系统开展试运行,相关削减替代来源均在区域可替代总量指标库中分配、流转,取得较好效果。

一、聚焦业务协同,构建总量全过程管理数据体系

一是厘清区域可替代总量家底。厘清污染物许可总量、排污权、许可排放量、减排量之间的关系,建立试点区域内工业污染源数据库,形成区域可替代总量库。已摸清试点区域余杭区可替代总量的家底,其中化学需氧量 86.94吨,氨氮 5.43吨,氮氧化物 633.61吨,二氧化硫 227.89吨,VOCs1461.02吨。二是打通内部业务数据壁垒。通过建立生态环境局部门内部联动规程,打通科室间的数据壁垒,以排污许可证中载明的许可排放量作为生态环境部门监督检查企业落实排放管理要求的主要指标,实现企业生态环境管理数据的一致性和协调性。三是优化排污权与总量交互路径。企业通过减排措施或关停、淘汰落后生产线后,现有排污权超过排放总量指标部分将确定为富余排污权。企业可将该富余排污权通过市场机制进行出让,也可用于新、改、扩项目排污权新增部分,极大地激发排污单位参与减排治理的积极性。

二、聚焦流程重塑,构建“一证式”全链条监管机制

一是整合监管要求。以排污许可证为载体,以登载数据为纽带,统筹生态环境部门的准入、监测、监管、执法、信访、总量控制、降碳减污、治理补助等日常管理工作,将排放总量指标、排污权、许可排放量、碳减排碳中和等监管数据均载入排污许可证,健全“一证式”监管机制,夯实排污许可的基础性制度作用。二是强化数字赋能。依托“生态智卫”数字化平台,围绕排污单位全生命周期管理,对跨处(科)室多个业务体系进行流程再造,整合工业污染源数据库、区域环境质量、大气及水环境容量、“三线一单”环境功能区划等数据。余杭区已建成环境准入、总量许可一体化、服务惠企3个子场景,实现“一图”动态展示、分色管控、限批预警、减排提示等功能。打通堵点痛点,问题发现闭环,助力形成全链条监管的制度循环。三是深化准入联动。将区域可替代总量指标联动区域环境质量和环境承载力,对于可替代总量指标不足的地区将实施动态预警,并严格控制新增相应类别排放总量指标项目的环境准入。相应指标将作为建设项目落地的重要依据,有效推动基层政府牢固树立“高水平保护推动高质量发展”理念。

三、聚焦多跨协作,构建跨部门跨平台全方位协同机制

一是拓展系统应用。建立污染治理补助、区域生态补偿、有序用电、绿色信贷、“双随机”抽查、执法联动、环评质量质抽查、双碳等八大联动运用场景。二是拓展平台互通。依托数字化改革优势,打通市场监管部门的市场主体监管平台、电力部门的用电企业监管平台、发改部门的社会信用监管平台等,创新构建“一网通办”、有序用电联动、信用评价联动等多跨协同机制。三是拓展集成服务。通过集成发改、经信、自然资源、林水、生态环境等部门准入条件,开发建设项目环境准入信息化模块,为生态环境部门项目环评审批、镇街平台招商引资工作提供项目准入研判服务,服务保障重大工业项目8个(总投资额50多亿元),节约环评编制和审批时间25%左右,有力支持重点工业项目的开工建设。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...