构建新型电力系统是提升新能源并网消纳能力、促进电力行业低碳转型、实现“双碳”目标的重要保障。随着新能源装机比例逐步提高,电力系统运行方式呈现多样化、分散化、差异化特征,其运行与规划特征发生根本性改变,可能引发各类安全性与经济性问题。因此,在充分认知我国资源禀赋的基础上,亟需攻克关键技术研发、新型电力系统结构形态规划、电力系统转型路径探索等关键环节,助力建设面向“双碳”目标的新型电力系统。

一、适用于新型电力系统的源网荷储协同规划技术

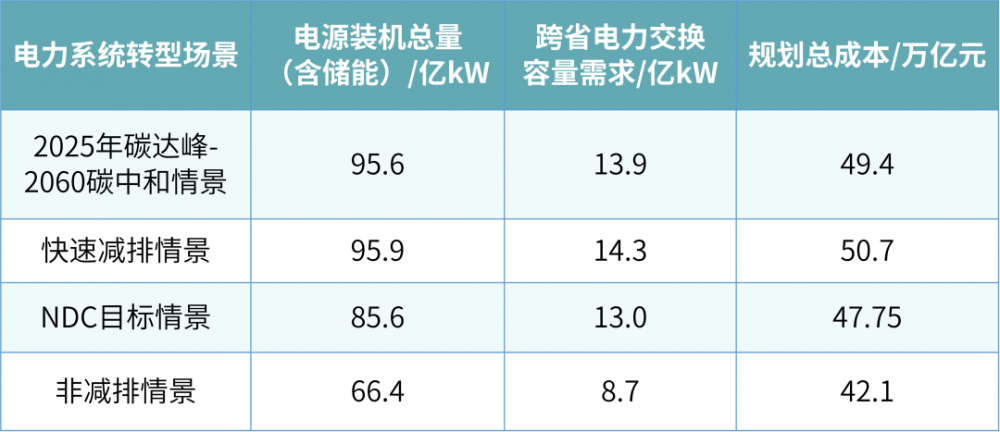

研究团队长期致力于电力系统规划研究,针对新型电力系统运行存在的风险,提出了考虑系统运行特征的源-网-荷-储协同规划解决方案。该方案综合考虑安全-经济-绿色目标,构建了可内嵌电力系统全景运行的源(低碳电源技术组合优化)-网(复杂电网约束与区域电力交互)-荷(电能替代与需求响应)-储(长时间/短时间储能)协同的电力规划模型,提出了高效率、高精度规划优化算法,并成功研发出考虑多尺度时空相关性的集群风光出力模拟与重构技术,考虑供给灵活性的规划优化技术,考虑多区域、多阶段的源网储协同规划技术,考虑需求侧灵活性的源网荷储一体化规划技术,考虑安全稳定约束的电力系统规划技术五项关键技术(表1)。

表1. 适用于新型电力系统的源网荷储协同规划技术

二、新型电力系统规划优化评估系统构建与应用实践

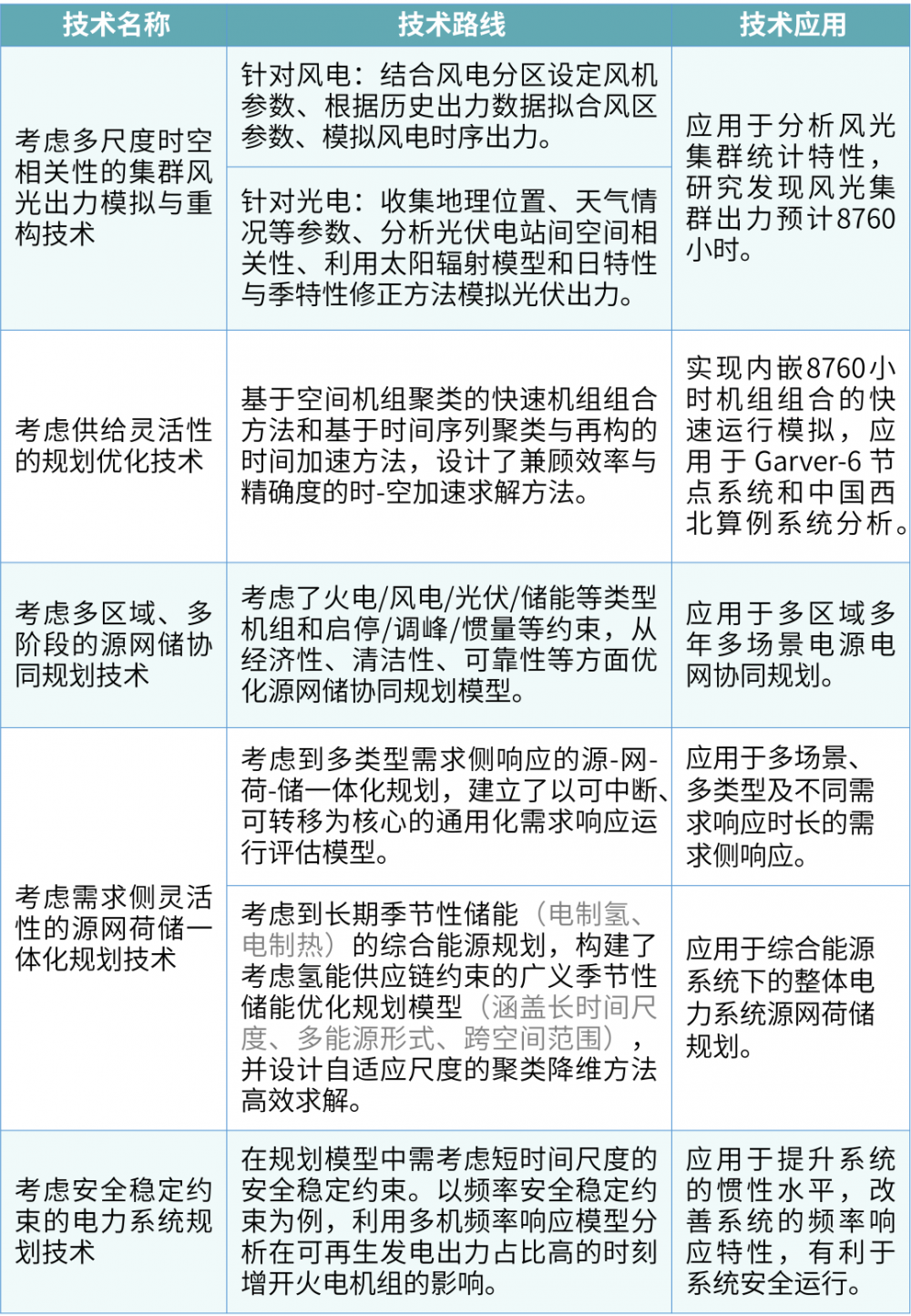

利用上述新型电力系统的源-网-荷-储协同规划方法和技术,研究团队研发了电力系统规划决策支持系统(GOPT)软件,具有可视化配置界面调用各个功能模块和电源电网协同多年动态规划(GTEP)功能模块,可实现“源-网-储”一体化规划及结果展示。在此基础上,研究团队基于云计算历时多年搭建了GOPT云平台,实现云上多用户多方案管理、模型库可视化节点线路搭建、资料库数据校验和修改、多类型可视化结果分析等功能。目前,该平台在全国“双碳”路径规划分析、重要工程论证、支撑规划平台建设等领域得到应用(表2)。

表2. 新型电力系统规划评估与演化路径分析应用实践

三、“双碳”目标下我国电力系统转型路径分析

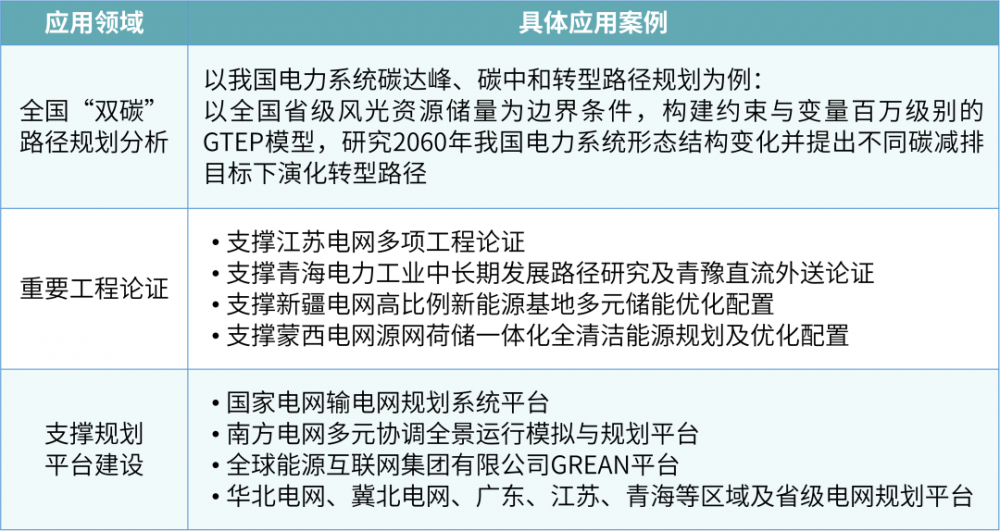

清华大学气候变化与可持续发展研究院研究报告与《中国“十四五”电力发展规划研究》结果分析了碳中和目标下各省电源结构、跨省电量流交换情况、跨省电力流交换情况以及我国电力系统转型路径。研究团队设置了五种电力系统转型场景(2025年碳达峰-2060碳中和、2030年碳达峰-2060碳中和、快速减排、国家自主贡献NDC目标、非减排),分析了部分场景下的碳排放量、电源装机总量、跨省电力交换容量需求、规划总成本等内容(表3),得出以下四个主要结论:

1、实现碳中和需构建含高比例可再生能源的电源结构,同时大幅提升总装机规模以满足电力供应可靠性。2025年碳达峰-2060碳中和目标约束下,至2060年总装机容量将达到95.61亿kW,增长334.10%;

2、电力系统低碳转型过程中,各类型电源及灵活性资源的互补是清洁、安全、可靠电力供应的重要保障。风光装机容量占比将达到69.83%,成为新型电力系统的主要支撑电源;储能、水电、核电、气电、生物质及CCS机组可提供调峰调频资源并为系统提供惯量;

3、碳中和目标下,电力系统区域电力电量平衡需建设大容量跨省输电网络。2025年碳达峰-2060碳中和目标约束下,2060年跨省电力交换容量需求和输电量将增至13.89亿kW和5.76万亿kWh,分别增长147.63%和260.41%(与2020年相比)。我国电力系统“西电东送、北电南送”格局将进一步扩大,以实现不同区域发电资源的互补;

4、在相同碳减排目标下,不同碳达峰时间影响各阶段电源装机增量和跨省输电增量需求,在转型前期和转型中后期两者呈现此消彼长的趋势。2025年碳达峰情景下,转型前期风光装机加快,转型中后期风光电替代火电的过程更加平稳;转型中期区域功率平衡和风光外送压力较小,跨省电力交换需求和输电量相对较少。2030年碳达峰场景下,在转型中后期火电退役速度加快,风光机组渗透率更高,需注意风光装机制造能力;电源及电池储能投资成本和火电机组运行费用下降,投资和运行费用相应降低,规划转型期的经济性更优。

表3. 不同电力系统转型场景下,碳排放量及电力系统规划情况