今年5月,标准普尔全球公司(S&P Global)发布了最新的环境、社会和治理(ESG)评分,特斯拉的得分仅为 37 分,落后于雪佛龙(43 分)等天然气生产商以及通用汽车(67 分)和丰田(45 分)等汽车制造商。即使在环境得分上,特斯拉也落后于通用汽车和康科飞利浦公司 8 分。

特斯拉曾批评环境、社会和公司治理评级存在根本性缺陷,例如,如果一家汽车制造商在生产过程中适度减少了工厂的废气排放,那么即使该公司生产出更多耗油量更大的汽车和卡车,其排名也会上升。这是因为排放量可能只占公司 ESG 总分的 2%。因此,通用汽车公司可以报告说,其客户驾驶该公司生产的汽车和卡车造成了 2.09 亿吨的排放量,而该汽车制造商的 ESG 分数仍然比特斯拉高出 30 分。

这种状况说明了一个更大的问题:正如《经济学人》去年得出的结论,ESG分散了“应对气候变化这一重要任务”的注意力。《经济学人》的编辑认为,ESG应该只关注“E”,而且只关注“E”的一部分--排放,而不是目前“令人眼花缭乱的目标”。

在为 ESG 评级注入可信度并关注“真实世界影响”的广泛努力中,正如特斯拉所称,碳排放及其对社会造成的成本可能会变得越来越重要。以下是企业领导者应该了解的内容。

不断增长的碳成本

目前,迪斯尼、Cemex、捷蓝航空和壳牌石油公司等多家公司都在抵消碳排放,以支持其环境、社会和公司治理目标。

但是,这个价值 20 亿美元的碳抵消行业也面临着自身的信誉问题,因为人们普遍认为公司购买的碳抵消实际上并没有实现。更重要的是,这些自愿性碳抵消最近的交易价格为每吨二氧化碳 0.8 美元至 1.8 美元,远低于受监管地区的排放许可证价格,更远离每吨碳排放的社会成本估算值。因此,一些公司放弃了碳抵消,而不愿冒因声称碳中和而导致法律和声誉受损的风险。

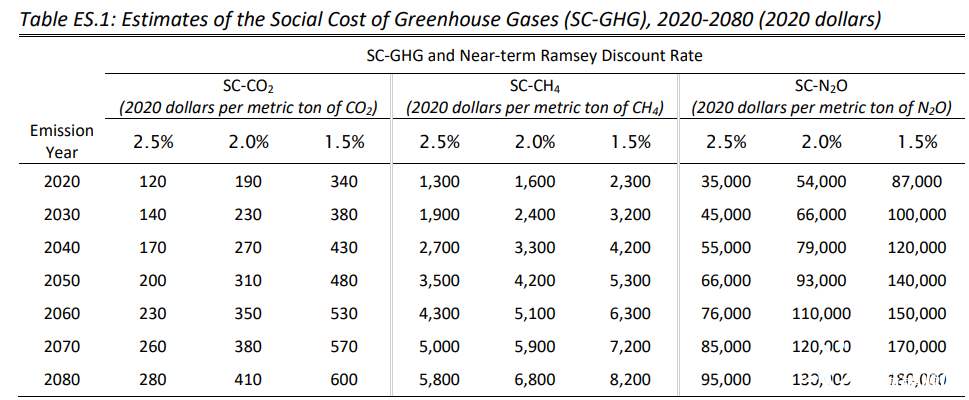

与此同时,气候政策风险的代价也越来越高。美国环保署(EPA)在计算汽车和轻型卡车燃油经济性标准等重大法规的成本和收益时,建议将所谓的碳社会成本(SCC)估算值翻两番。社会碳成本旨在衡量每增加一吨二氧化碳排放对社会造成的现时折现损害。它基于增量吨碳排放对气候的影响,以及气候通过农业、劳动生产率和死亡率等渠道对人类影响的科学估算。

拜登总统之前曾指示各机构在临时基础上以每吨 51 美元的价格为碳排放定价,并援引了奥巴马总统召集的机构间工作组的分析。这一数值反映了一组研究人员去年在《自然》杂志上发表的一篇文章中提出的成本。它比特朗普总统任期内各机构采用的价值(从 1 美元到 7 美元不等)至少高出 27 倍。

高企的碳社会成本的影响

对碳排放成本的估算本质上是不确定的,它依赖于气候科学家的模型,将排放转化为长期内温度、降水和自然灾害频率的变化。它还依赖于经济学家和其他人的工作,以评估这些气候变化如何以各种方式影响人类,以及社会如何适应这些变化。

尽管存在这些不确定性,但美国联邦机构采用的估算很可能会产生广泛影响:

首先,美国政府提高 SCC 可能会影响全球的气候政策。在通过征收碳排放税来确定碳价格的地区,环保局的估算值可以用来提高税收。在实行可交易许可制度的地方,如加利福尼亚和欧盟,较高的 SCC 可能会成为收紧排放上限的理由。

其次,在美国,气候政策是通过《清洁空气法》等法定机构来实施的,较高的 SCC 可以证明有理由实施更为激进的监管,包括收紧汽车和家电的能效标准以及发电厂的排放标准。这加剧了美国公司面临的监管风险,因为它们将被迫遵守新的法规和更严格的标准。

第三,美国和欧洲的企业可能不得不更新自己的(自愿性)内部收费,以适当反映监管风险,并以最佳方式引导投资--或者,他们可能不得不说明为什么他们的内部碳定价与美国环保局的碳定价有偏差。

15% 的美国公司和 28% 的欧洲公司依靠内部碳价格来评估政策风险和指导投资。欧洲内部价格的中位数为每吨 27 美元。在麦肯锡调查的 2600 家公司中,没有一家公司的内部碳价格超过 100 美元。简而言之,仅仅因为环保局公布了新的 SCC 数字,碳密集型企业的成本就会变得更高。

最后,那些希望标榜自己的可持续发展性并获得 ESG 投资者青睐的企业,尤其是那些希望在 ESG 领域进行一场信誉革命并重新定位为减缓气候变化的企业,可能会认为有必要更积极地减少温室气体排放,或者为其造成的污染支付可靠的费用。

经济学家主张通过所谓的“皮古维税”(Pigouvian taxes)来迫使经济行为主体将其对他人造成的损害内部化,而标榜可持续发展的公司则有望自愿为碳排放支付这些费用(例如,通过向减缓气候变化或其影响的团体捐款)。

这种环境纯净的代价是什么?拜登政府认为,每吨碳排放 190 美元。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...